Conférence de l'inspecteur principal Læderich

|

Historique - Les

chaudière et machine à vapeur Conférence de l'inspecteur principal Læderich |

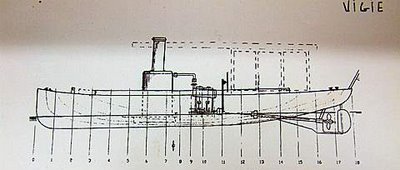

Après avoir passé en revue l'ensemble des moteurs utilisant les forces naturelles comme, le vent, le courant 1, le flottage, le cajolage, 2 la voile, la rame, l'animal, l'homme 3 etc. M Læderich aborde la chaleur agissant directement (vapeur) et (pétrole) ou après transformation (électricité) engendre une force puissante, docile, la plus part du temps économique et d'un emploi presque universel.

Tous ces modes de traction ont, dans le bief parisien, cédé la place à la

traction mécanique à vapeur qui s'effectue soit à l'aide de remorqueurs soit

à l'aide de toueurs.

C'est de beaucoup la plus sûre et même la plus économique parce qu'elle peut

s'exercer sur plusieurs bateaux à la fois qui se partagent ainsi les frais.

En raison de son importance, nous l'étudierons avec beaucoup plus de

détails sans toutefois sortir du cadre familier que nous nous sommes tracés.

Il reste toujours bien entendu que tout en cherchant à étendre le plus

possible le domaine de vos connaissances techniques, mon but n'est pas de faire

de vous tous des théoriciens mariniers, pilotes, mécaniciens ou charpentiers 4

mais des surveillants aptes à comprendre un fait, à le consigner et au besoin

à l'expliquer.

La chaleur transforme l'eau en vapeur. Celle-ci est très élastique et cherche

à occuper le plus grand volume possible, aussi quand on l'enferme dans un

espace clos, elle pousse sur les parois pour s'échapper.

C'est cette force élastique qui est utilisée pour déplacer un piston mobile,

dont le mouvement se transmettra à un organe de propulsion, roue ou hélice.

Vous aviez tous remarqué qu'une marmite pleine d'eau chauffée et bien fermée

par un couvercle, laissera au moment de l'ébullition échapper un jet de vapeur

qui soulèvera le couvercle.

Cette vapeur est donc douée d'une certaine puissance, d'une certaine force

qu'on pourra employer à produire un mouvement. Les preuves les plus frappantes

de cette puissance est l'explosion accidentelle d'une chaudière dont vous avez

entendu narrer les effets effrayants : projection de morceaux de fer partant à

grande distance, renversement de murs, etc.

Dans

la pratique, la marmite a de très grandes dimensions et prend le nom de

chaudière ; elle a d'abord la forme d'un cylindre terminé par une calotte à

chapeau extrême. Cette chaudière en partie pleine d'eau était placée au

dessus d'un foyer de charbon de terre, de briquettes ou de coke.

Dans

la pratique, la marmite a de très grandes dimensions et prend le nom de

chaudière ; elle a d'abord la forme d'un cylindre terminé par une calotte à

chapeau extrême. Cette chaudière en partie pleine d'eau était placée au

dessus d'un foyer de charbon de terre, de briquettes ou de coke.

En

raison du volume considérable d'eau, il fallait employer une grande quantité

de combustible pour réduire en vapeur et on ne pouvait cependant obtenir que

peu de pression. On arrive à un emploi plus rapide et plus économique par

l'emploi des chaudières tubulaires.

En

raison du volume considérable d'eau, il fallait employer une grande quantité

de combustible pour réduire en vapeur et on ne pouvait cependant obtenir que

peu de pression. On arrive à un emploi plus rapide et plus économique par

l'emploi des chaudières tubulaires.

Le corps de la chaudière est traversé par un grand nombre de tubes

métalliques ouverts aux deux bouts. La flamme du foyer et les gaz chauds de la

combustion traversent les tubes avant de se rendre à la cheminée. L'eau se

trouve ainsi chauffée dans l'intérieur de sa masse, comme si dans un vase

plein de liquide et placé sur le feu on trempait des barres de fer très

chaudes.

Toutes les chaudières n'ont pas la même forme ni les mêmes dispositions. La

chaudière dont il vient d'être question est la chaudière de la locomotive

à flamme directe, la flamme du foyer parcourt les tubes et s'échappe par

la cheminée opposée.

Sur

les bateaux on emploie surtout la chaudière marine à retour de flamme. La

cheminée au lieu d'être à l'opposé du foyer est au-dessus de celui-ci et

les gaz chauds avant de s'échapper reviennent sur leur route après avoir

léché les tubes et le fond de la chaudière. Cet appareil est employé

notamment sur les bateaux à voyageurs du type express.

Sur

les bateaux on emploie surtout la chaudière marine à retour de flamme. La

cheminée au lieu d'être à l'opposé du foyer est au-dessus de celui-ci et

les gaz chauds avant de s'échapper reviennent sur leur route après avoir

léché les tubes et le fond de la chaudière. Cet appareil est employé

notamment sur les bateaux à voyageurs du type express.

Si la flamme au lieu de passer dans les tubes passe autour et si les tubes

contiennent de l'eau au lieu de gaz chauds, on a la chaudière type Belleville

et Niclausse 6.

Cette dernière est employée sur les bateaux de la série A. Chacun des tubes

constitue une sorte de petite chaudière séparée qui envoie sa vapeur dans un

collecteur.

Sur

les grues, les chaudières sont verticales et les tubes ont la même direction,

au lieu d'être placés horizontalement comme dans les chaudières des bateaux.

On rencontre souvent sur ces engins des chaudières Field à tubes pendants.

Les tubes fermés du côté du foyer sont ouverts à la partie supérieure et

contiennent de l'eau. Dans ce cas pour assurer les mouvements du liquide

chauffé il est nécessaire de placer un deuxième tube dans le premier.

Sur

les grues, les chaudières sont verticales et les tubes ont la même direction,

au lieu d'être placés horizontalement comme dans les chaudières des bateaux.

On rencontre souvent sur ces engins des chaudières Field à tubes pendants.

Les tubes fermés du côté du foyer sont ouverts à la partie supérieure et

contiennent de l'eau. Dans ce cas pour assurer les mouvements du liquide

chauffé il est nécessaire de placer un deuxième tube dans le premier.

Il existe enfin pour les moteurs de faible puissance une chaudière sans

eau ; c'est la chaudière Serpolet à vaporisation instantanée.

![]() L'appareil

consiste en un gros tube épais, aplati, contourné en serpentin et percé dans

toute sa longueur d'une ouverture en fente longue et très étroite. Cette

vapeur est utilisée immédiatement pour actionner le moteur. Cette chaudière

d'un volume très réduit n'est pas sujette à faire explosion car le tube est

très résistant et la quantité de d'eau lancée chaque fois est très petite.

Elle est utilisée sur les bateaux de plaisance de faibles dimensions.

L'appareil

consiste en un gros tube épais, aplati, contourné en serpentin et percé dans

toute sa longueur d'une ouverture en fente longue et très étroite. Cette

vapeur est utilisée immédiatement pour actionner le moteur. Cette chaudière

d'un volume très réduit n'est pas sujette à faire explosion car le tube est

très résistant et la quantité de d'eau lancée chaque fois est très petite.

Elle est utilisée sur les bateaux de plaisance de faibles dimensions.

La production de vapeur dans un vase complètement fermé n'est pas sans quelques

dangers. Si on chauffait continuellement il arriverait un moment où la pression

intérieure serait plus forte que la résistance de la chaudière. Celle-ci

volerait en éclats tuant ou blessant les voisins.

La première condition est donc d'avoir une chaudière en bon métal

suffisamment épais. On emploie généralement des tôles d'acier doux. La

deuxième condition est de veiller à l'entretien de la chaudière ; c'est l'affaire du mécanicien et du propriétaire ; cet entretien est contrôlé par des

visites de la Commission de surveillance. De plus on adapte à l'appareil des

organes placés sous l'il et sur la main du mécanicien qui le préviennent

continuellement de ce qui se passe dans la chaudière ; il existe même un

organe qui fonctionne automatiquement. Le tout constitue les appareils de

sûreté.

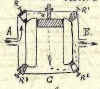

L'ensemble de la chaudière est composé de différentes parties ayant chacune un

nom propre dont il est à peu près indispensable de connaître les principaux.

La partie extérieure de la chaudière, celle qui se présente d'ensemble à l'il,

qui cache ou supporte tout le reste se nomme le corps.

C'est une tôle d'acier courbée dont les extrémités sont assemblées par des rivets.

À l'intérieur sont les tubes insérés aux deux extrémités dans une plaque

tubulaire. Ces tubes à travers lesquels passeront le flamme ou les gaz

chauds du foyer sont recouverts d'eau.

Le dernier tube supérieur doit être recouvert d'au moins 10 cm d'eau (art. 21

du décret du 9 avril 1883) 7

Au-dessous

des tubes et dans l'intérieur du corps est placé le foyer composé

d'une série de barreaux de fer formant la grille sur laquelle on brûle

de la houille, des briquettes et du coke

Au-dessous

des tubes et dans l'intérieur du corps est placé le foyer composé

d'une série de barreaux de fer formant la grille sur laquelle on brûle

de la houille, des briquettes et du coke

La flamme du foyer lèche la face intérieur du faisceau tubulaire sur la partie

appelée ciel de foyer ; elle rencontre ensuite un petit mur

généralement en briques réfractaires dit autel où elle se redresse

pour pénétrer dans la boîte à feu. Elle traverse les tubes chauffant

aussi l'eau sur plusieurs points à la fois, se rend dans la boîte

à fumée puis dans la cheminée.

L'ouverture du foyer, dite gueulard est fermée par une porte de foyer.

Les escarbilles et les cendres tombent à travers la grille dans le cendrier

fermé aussi par une porte.

À mesure que l'eau s'échauffe elle se transforme en vapeur et se rend à la

partie supérieure de la chaudière qu'on nomme chambre ou dôme de vapeur.

Sur le dôme est adapté un tube de prise de vapeur fermé par un robinet

ou une vanne et qui conduit la vapeur du dôme à la machine motrice.

On peut encore remarquer sur la chaudière une ouverture ovale qui permet de

procéder au nettoyage. C'est le trou d'homme fermé par une plaque

placée à l'intérieur de la chaudière et maintenue par une bride. Ce

système de fermeture qui est assuré par la pression elle-même est dit autoclave.

Sur l'avant de la chaudière et fixée à elle par des rivets se trouve une

médaille en cuivre rouge portant au centre un gros chiffre et un peu partout

des séries de petits chiffres placés sous l'autre, c'est le timbre.

Avant d'utiliser une chaudière le propriétaire doit lui faire subir une épreuve

hydraulique devant la commission de surveillance. Cette épreuve sert à

déterminer la pression que la chaudière peut subir sans danger. Pour cela on

remplit la chaudière d'eau puis à l'aide d'une pompe on introduit à force une

nouvelle quantité d'eau qui pour se loger refoulera les parois de la chaudière

comme le fera plus tard la vapeur. L'essai est toujours fait à une pression

supérieure à celle qui sera utilisée en marche (art.13 du décret).

Si la chaudière résiste, si elle ne présente pas de fuites, la Commission

frappe les rivets d'un poinçon représentant l'image d'une tête de cheval

8 et

mentionne la date de l'essai par trois chiffres indiquant le jour, le mois et

l'année.

Ainsi la médaille ci-contre signifie que la chaudière a été éprouvée pour

6 kilos de pression le 3 mai 02.

Ainsi la médaille ci-contre signifie que la chaudière a été éprouvée pour

6 kilos de pression le 3 mai 02.

Cette épreuve se renouvelle au moins tous les quatre ans pour les bateaux de

commerce et tous les deux ans pour les bateaux à voyageurs. Sa date est chaque

fois mentionnée comme il vient d'être dit.

Quand on dit qu'une chaudière travaille à 6 kilos de pression, on entend par

là que chaque partie de sa surface de 1 cm carré de l'intérieur de la

chaudière subit de dedans en dehors un effort de refoulement, une pression

équivalente à l'effort exercé par un poids de 6 kilos déposé sur ce

centimètre carré.

Le timbre indique la pression que le mécanicien ne doit pas dépasser, il faut

donc que celui-ci sache à chaque instant qu'elle est la pression dans

l'intérieur de la chaudière.

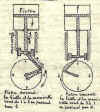

Il

sera renseigné par le manomètre. Cadran en métal recouvert d'un verre

sous lequel se déplace une aiguille dont la pointe est continuellement en regard

d'un chiffre indiquant la pression actuelle.

Il

sera renseigné par le manomètre. Cadran en métal recouvert d'un verre

sous lequel se déplace une aiguille dont la pointe est continuellement en regard

d'un chiffre indiquant la pression actuelle.

Cette aiguille est mise en mouvement, grâce à l'intermédiaire de petites

tiges levier

On

remédie aux suites d'une coupable inattention en installant un appareil qui

fonctionnera tout seul automatiquement pour empêcher la pression de monter trop

haut. Cet appareil est la soupape de sûreté qui n'est en résumé qu'un

bouchon placé sur un trou pratiqué dans la chaudière et qui sautera au moment

nécessaire.

Ce bouchon entre sous une tubulure adaptée au trou de la chaudière et y est

maintenu par une barre de métal ou levier qui pèse sur lui à l'aide

d'un contrepoids. L'emplacement et la masse de ce contrepoids sont réglés de

façon que sur la tête du bouchon il exerce une pression exactement égale à

celle que la vapeur arrivée à son maximum exercera sur la base

dudit bouchon.

On

remédie aux suites d'une coupable inattention en installant un appareil qui

fonctionnera tout seul automatiquement pour empêcher la pression de monter trop

haut. Cet appareil est la soupape de sûreté qui n'est en résumé qu'un

bouchon placé sur un trou pratiqué dans la chaudière et qui sautera au moment

nécessaire.

Ce bouchon entre sous une tubulure adaptée au trou de la chaudière et y est

maintenu par une barre de métal ou levier qui pèse sur lui à l'aide

d'un contrepoids. L'emplacement et la masse de ce contrepoids sont réglés de

façon que sur la tête du bouchon il exerce une pression exactement égale à

celle que la vapeur arrivée à son maximum exercera sur la base

dudit bouchon. Ces

appareils ne suffisent pas à assurer la sécurité. Il faut encore que le

mécanicien connaisse à chaque instant la hauteur d'eau dans sa chaudière.

S'il y en a trop il peut y avoir des entraînements d'eau qui causeront des

avaries aux cylindres s'il y en a trop peu, des parties de chaudière

peuvent rougir et au moment où on remettra de l'eau il y aura une

vaporisation exagérée et la chaudière pourra éclater.

Ces

appareils ne suffisent pas à assurer la sécurité. Il faut encore que le

mécanicien connaisse à chaque instant la hauteur d'eau dans sa chaudière.

S'il y en a trop il peut y avoir des entraînements d'eau qui causeront des

avaries aux cylindres s'il y en a trop peu, des parties de chaudière

peuvent rougir et au moment où on remettra de l'eau il y aura une

vaporisation exagérée et la chaudière pourra éclater. Si le robinet du milieu donnait de la vapeur et celui du bas de l'eau, c'est

signe qu'il faut alimenter. Si tous donnent de la vapeur c'est que l'eau a trop

baissée. Dans ce cas, il ne faut pas alimenter car si des tubes ont rougi il y

a risque d'explosion ; il faut retirer ou mettre bas le feu, laisser

refroidir le métal et n'alimenter qu'après.

Si le robinet du milieu donnait de la vapeur et celui du bas de l'eau, c'est

signe qu'il faut alimenter. Si tous donnent de la vapeur c'est que l'eau a trop

baissée. Dans ce cas, il ne faut pas alimenter car si des tubes ont rougi il y

a risque d'explosion ; il faut retirer ou mettre bas le feu, laisser

refroidir le métal et n'alimenter qu'après.

Lorsque la vapeur a atteint dans la chaudière une pression utilisable on la

fait passer dans le moteur à l'aide du robinet de prise de vapeur ou vanne

que l'on ouvre.

La vapeur traverse le tuyau de prise de vapeur et se rend dans la boîte

à tiroir.

Avant de décrire ce dernier appareil et d'expliquer le fonctionnement du tiroir, nous

allons chercher à comprendre le mouvement de va et vient du piston, dans un appareil beaucoup plus simple qui fût

d'ailleurs employé à l'origine de l'utilisation de la vapeur.

Supposons

un cylindre métallique dans lequel peut se mouvoir un piston

Supposons

un cylindre métallique dans lequel peut se mouvoir un piston

Le

piston va arriver jusqu'au haut du cylindre.

Le

piston va arriver jusqu'au haut du cylindre. Pour

comprendre la manuvre de ce tiroir

T

nous allons d'abord supposer qu'on le manuvre à la main à l'aide de la tige

t.

Tirons la tige vers le bas de la figure la lumière du haut O

est ouverte, celle du bas est recouverte par la partie rabattue du tiroir et par

conséquent bouchée. La vapeur qui a pénétré dans la boîte à tiroir glisse

le long du dos du tiroir passe en O

et pénètre dans le cylindre au dessus du piston qu'elle va refouler vers le

bas. L'air si c'est le 1er coup de piston ou la vapeur qui avait

été introduite au coup précédent est chassé par le piston passe dans la

lumière O',

entre sous le tiroir et s'échappe par le tuyau d'échappement placé en E.

Pour

comprendre la manuvre de ce tiroir

T

nous allons d'abord supposer qu'on le manuvre à la main à l'aide de la tige

t.

Tirons la tige vers le bas de la figure la lumière du haut O

est ouverte, celle du bas est recouverte par la partie rabattue du tiroir et par

conséquent bouchée. La vapeur qui a pénétré dans la boîte à tiroir glisse

le long du dos du tiroir passe en O

et pénètre dans le cylindre au dessus du piston qu'elle va refouler vers le

bas. L'air si c'est le 1er coup de piston ou la vapeur qui avait

été introduite au coup précédent est chassé par le piston passe dans la

lumière O',

entre sous le tiroir et s'échappe par le tuyau d'échappement placé en E. L'extrémité

de la tige du piston s'articule avec une pièce de métal rigide nommée bielle.

Cette bielle s'articule elle-même à son autre extrémité avec une deuxième

pièce appelée manivelle qui est fixée d'autre part à l'arbre de

couche et se termine par l'hélice.

L'extrémité

de la tige du piston s'articule avec une pièce de métal rigide nommée bielle.

Cette bielle s'articule elle-même à son autre extrémité avec une deuxième

pièce appelée manivelle qui est fixée d'autre part à l'arbre de

couche et se termine par l'hélice.Pour contribuer au bon

fonctionnement du moteur on doit installer sur celui-ci certains accessoires.

Les plus nombreux sont les graisseurs.

Bien que le cylindre dans lequel va et vient le piston soit parfaitement alaisé

et poli, il faut diminuer autant que possible par un bon graissage le frottement

du piston sur la paroi intérieure du cylindre. On y arrive en versant

continuellement un liquide lubrifiant (huile, vaseline, etc.) par un godet

graisseur placé au-dessus des cylindres.

Pour la même raison on fait tourner la manivelle dans une petite anse

métallique où elle baigne dans un liquide gras ou savonneux.

La tige du piston sortant du plateau inférieur a besoin d'un jour par lequel

pourrait s'échapper la vapeur. On bouche ce jour avec de l'étoupe maintenue

dans un presse-étoupe ou avec une garniture métallique composée de

copeaux métalliques. Il en est de même pour la tige des tiroirs.

Aux deux extrémités des pistons on trouve un petit robinet purgeur que

le mécanicien ouvre après un arrêt prolongé pour laisser échapper l'eau que

la vapeur en refroidissant a déposé. Sans cette précaution l'eau qui ne se

comprime pas serait poussée avec force conte les plateaux de cylindres et

pourrait les briser.

Près de la pompe à air se trouve un robinet d'injection que le mécanicien

ouvre au départ, ferme à l'arrêt et manuvre en cours de marche pour

régulariser la quantité d'eau nécessaire à la condensation 10.

Il existe un petit appareil destiné à vider l'eau qui entre dans la cale par

le jour existant entre l'arbre de couche à sa sortie du bateau et son fourreau.

On l'appelle pompe de cale s'il a la forme d'une pompe et éjecteur ou

siphon s'il fonctionne par la seule aspiration de la vapeur de la chaudière.

Enfin dans la cheminée nous trouvons souvent un souffleur tuyau

qui laisse s'échapper de la vapeur prise à la chaudière et qui est destinée

à actionner la combustion du foyer par l'aspiration d'air qu'il produit. Ce

souffleur sert aussi à diminuer un peut de quantité de fumée produite et

joue partiellement le rôle de fumivore.

Ne quittons pas le local de la machine des bateaux à voyageurs sans dire un mot

de la production de l'éclairage électrique.

Sur les bateaux express, cet éclairage est produit par un petit moteur à

pilon, installé à part et qui à l'aide d'une courroie de transmission fait

tourner rapidement une petite dynamo génératrice d'un courant

électrique.

Celui-ci vient porter au rouge des petits fils de charbon disposés dans un

petit globe dit ampoule où on a fait le vide.

Sur les bateaux de la série A au lieu du moteur à piston on a une turbine de

Laval qui n'est autre chose qu'une roue à aubes obliques, enfermée dans une

boîte percée de 2 ouvertures. La vapeur de la chaudière passe par une des

ouvertures rencontre les aubes auxquelles elle communique sa vitesse, fait

tourner la roue qui qui actionne une dynamo et sort par l'autre ouverture. La turbine

se comporte un peu comme un moulin à vent, à ailes très nombreuses. Le vent

est remplacé par un jet de vapeur ou mieux encore comme ces petits ventilateurs

que l'on met aux fenêtres des appartements et qui tournent sous

l'impulsion de l'air de la pièce pour s'échapper dehors.

Les appareils à vapeur sont sujet à des avaries dont

l'importance est souvent assez sérieuse pour ne pas causer d'accident mais qui

parfois obligent le bateau à s'arrêter, ce qui constitue un incident.

L'avarie peut intéresser la chaudière ou le moteur

Pour la chaudière l'accident le plus grave à craindre est l'explosion.

Dans les appareils qui contiennent une grande masse d'eau et de vapeur comme les

chaudière marines l'explosion peut être très violente : une déchirure même

peut devenir très dangereuses par la grande quantité de vapeur et d'eau

projetée sur les hommes de la machine. Dans les chaudières aquatubulaires

(Belleville, Niclausse, etc.) dont chaque tube constitue une chaudière de petite

dimension l'accident est en général limité à un ou plusieurs tubes ; le tube

se crève, déverse son contenu dans le foyer qui peut s'éteindre.

Il importe dans ce cas que la porte de garde placée sur la partie avant des

tubes, du côté de la boîte à fumée, soit bien et solidement fermée, sinon

la vapeur sortie d'un tube déchiré pourrait blesser le mécanicien.

Les explosions sont en général dues à un entretien défectueux de la

chaudières qui sur un point a été corrodée et dont la tôle a

diminué d'épaisseur, et par suite de résistance ou bien le mécanicien a

laissé tomber trop bas le niveau d'eau des tubes ont rougi et à

l'alimentation, la vaporisation trop rapide de l'eau a déterminé une pression

trop élevée. Quand une tôle ou un tube a été rougi, on dit qu'il a reçu un

coup de feu.

Les accessoires des chaudières peuvent aussi subir des avaries.

Le tube de niveau d'eau qui est en verre casse assez fréquemment par suite de

refroidissement. Il se produit alors une détérioration analogue à celle d'un

coup de pistolet ; la vapeur et l'eau sortent avec bruit mais sans grand danger par

les robinets qu'il suffit de fermer.

Une soupape surtout la soupape à levier peut se dérégler à la suite d'un

choc. La vapeur qui sort avec fracas s'échappe en général dans la cheminée.

Le tuyau de prise de vapeur qui réunit la chaudière à la machine se crève

quelque fois ou bien le joint qui assure l'étanchéité de la jonction sur la

chaudière peut sauter. La vapeur se répand en abondance dans la chambre de

chauffe où les hommes de service risquent d'être gravement brûlés. Le mieux

dans ce cas est de fermer le robinet ou la vanne de prise de vapeur qui est

souvent à hauteur du pont à portée de la main des passagers.

En ce qui concerne la machine, les cylindres peuvent être avariés par fêlure

du plateau à la suite d'un oubli de purger au départ ou d'un entraînement

d'eau de la chaudière dans le cylindre.

Les coulisseaux et les glissières peuvent s'échauffer par défaut de graissage

ou gripper par introduction de poussières ou de sable. De même pour les

excentriques trop serrés dans leur collier. Dans ces cas on refroidit en

versant de l'eau froide ou de la graisse et on desserre.

Les tiges de pison ou des pompes cassent parfois.

Les condenseurs s'échauffent par suite d'un mauvais réglage de l'injection qui

est insuffisant ou bien parce que l'arrivée de l'eau à la crépine extérieure

est bouchée par des herbes. Ils s'engorgent si on oublie de fermer l'injection

pendant les arrêts.

Tous ces incidents et d'autres encore qu'un mécanicien attentionné peut

presque toujours éviter sont d'autant de causes d'arrêt au moins momentanés du

bateau, le public ne prend généralement pas garde à ces accidents dont il

n'est préservé qu'au moment du débarquement. ; mais par contre il s'affole s'il

entend un bruit un peu violent suivi d'un échappement de vapeur ; il débarque

à la hâte au premier ponton souvent dans des conditions dangereuses.

Dans ce cas recommander le calme et en donner l'exemple. Un mot suffit

parfois à calmer une panique naissante.

Un jour sur un bateau à voyageurs le poids d'une soupape tombe. La vapeur

sort avec fracas, les voyageurs sont apeurés. À la première station les

hommes surtout s'apprêtent à sauter par dessus les bastingages. Le receveur

impuissant regarde ; je lui dis à très haute voix et d'un ton moqueur

"Laissez donc débarquer les froussards". Tout le monde est resté à

bord.

Notes

:

|